Membangun Riset Partisipatoris dengan Prinsip Feminis

Solidaritas dan Mendengarkan secara Radikal oleh Rahayu Harjanthi (Peneliti Senior Dala Institute)

“Penelitian seharusnya dimulai dengan memberi, bukan meminta”

Mantra ini memandu 18 bulan perjalanan tim peneliti Dala Institute* melakukan penelitian aksi partisipatoris feminis (atau feminist participatory action research, disingkat FPAR) bersama para pembela lingkungan di seluruh Indonesia. Di dalam penelitian ini, zine menjadi bentuk solidaritas pertama kami kepada mereka. Selain itu, kami mendengarkan keinginan mereka secara radikal sebagai pendekatan metodologis dari penelitian ini.

Refleksi saya mengenai FPAR di kegiatan ini dimulai dengan kata-kata seorang kolega, “Proyek ini telah mengembalikan kepercayaan saya pada penelitian. Sekarang setelah saya mencoba pendekatan ini, saya tidak ingin melakukannya dengan cara lain.”

Pernyataan kuat tersebut datang dari mitra kami di Filipina, seorang peneliti muda, yang sedang mengomentari metode FPAR yang kami gunakan dalam proyek penelitian bersama. Kata-kata tersebut menangkap potensi transformatif dari FPAR-bukan hanya sebagai sebuah metodologi, tetapi sebagai bentuk pemberdayaan dan pendefinisian ulang bagaimana penelitian dilakukan.

Proyek penelitian kami yang berjudul “Para Penjaga di Bawah Tekanan” (atau Guardians Under Pressure, disingkat GUP), didanai oleh International Development Research Centre (IDRC) Kanada. Penelitian ini membahas tentang semakin meningkatnya ancaman yang dihadapi oleh para pembela lingkungan dan menyusutnya ruang sipil di Asia Tenggara, terutama di wilayah-wilayah di mana inisiatif mitigasi perubahan iklim berdampak pada akses terhadap sumber daya alam. Dengan menginformasikan kebijakan dan mengamplifikasi suara-suara yang terpinggirkan, proyek ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan bagi mereka yang berada di garis depan dalam memperjuangkan keadilan lingkungan.

Penelitian ini merupakan kolaborasi Dala Institute dan Auriga Nusantara (Indonesia), Legal Rights and Natural Resources Center (Filipina), dan Regional Center for Social Science and Sustainable Development (RCSD) di Chiang Mai University (Thailand). Menggunakan pendekatan studi kasus etnografis, penelitian ini mencakup enam lokasi studi kasus di Indonesia, Filipina, dan Thailand. Studi kasus ini dirancang untuk menghasilkan wawasan yang didasarkan pada kegiatan FPAR dengan penekanan khusus pada analisis interseksional dan strategi yang berakar pada komunitas lokal. Wawasan ini akan menginformasikan kerangka kerja, landasan, dan mekanisme perlindungan yang sudah ada untuk pembela lingkungan melalui proses-proses diskusi di berbagai skala.

Meskipun refleksi dalam tulisan ini ini berfokus pada pengalaman saya mengerjakan studi kasus di Indonesia, testimoni rekan kami dari Filipina menjadi sebuah pemantik. Sebab pernyataan tersebut sangat kontras dengan skeptisisme awal saya terhadap pendekatan ini.

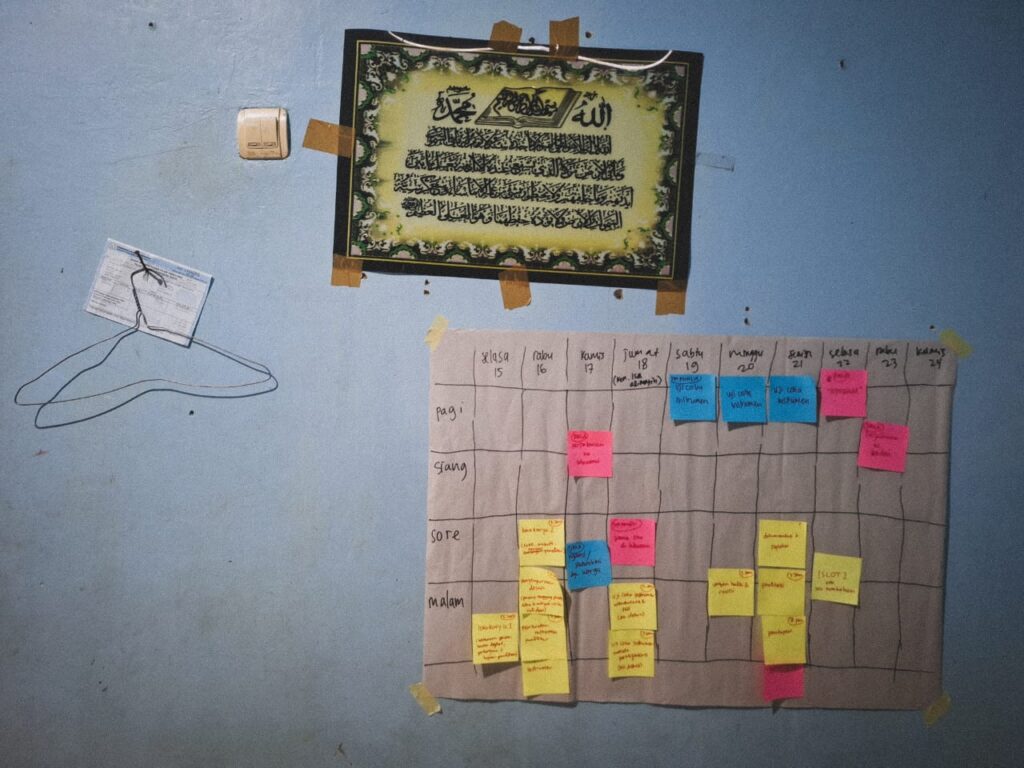

Foto oleh: Romantika Gema Merdeka (2025)

Dokumentasi foto ini merupakan bagian proyek riset ‘Para Penjaga di Bawah Tekanan’ yang dilakukan dengan bantuan hibah dari International Development Research Centre, Ottawa, Kanada.

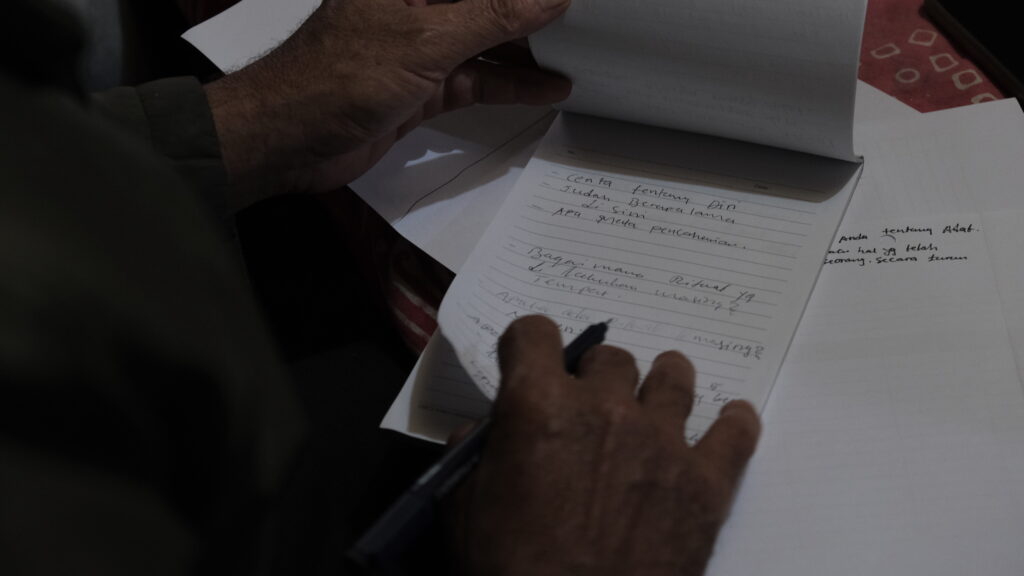

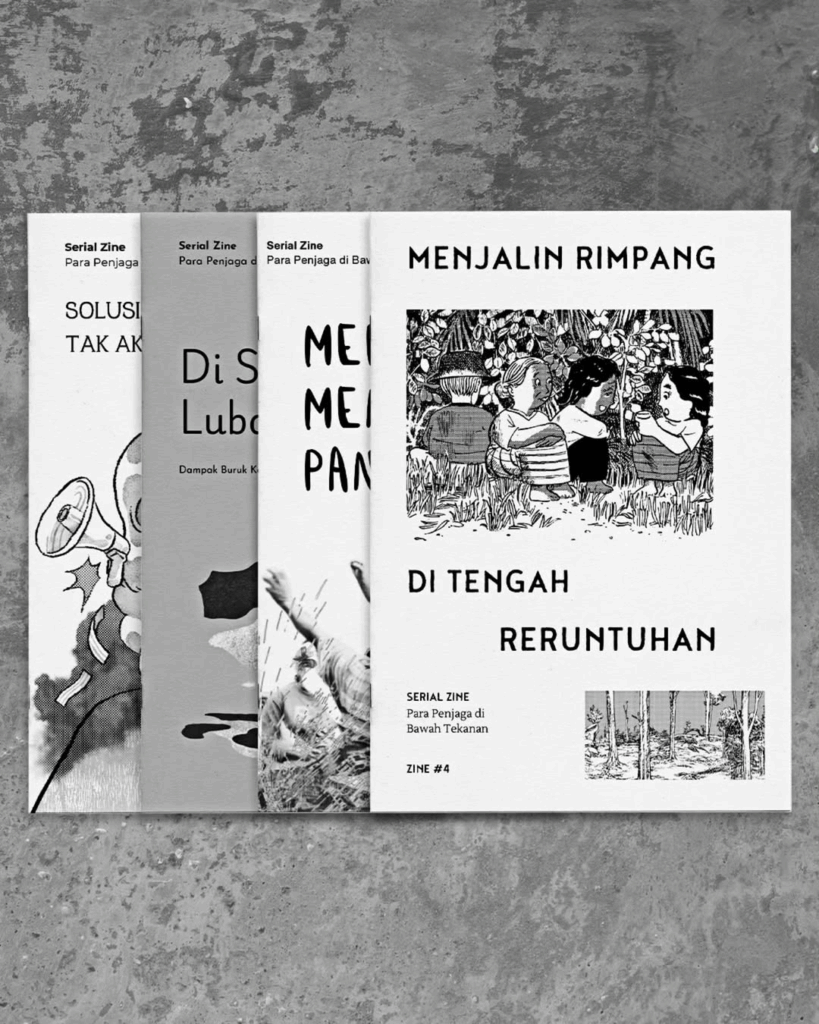

Foto oleh: Naufal Rofi Indriansyah (2025)

Dokumentasi foto ini merupakan bagian proyek riset ‘Para Penjaga di Bawah Tekanan’ yang dilakukan dengan bantuan hibah dari International Development Research Centre, Ottawa, Kanada.

Para antropolog telah lama berargumen bahwa riset aksi partisipatoris atau PAR tidak secara inheren bersifat emansipatoris. Kekuatan transformatifnya bergantung pada siapa yang mengendalikan prosesnya, dan ini juga menentukan apakah PAR menantang atau justru mereproduksi struktur kekuasaan. Sementara potensi PAR seringkali dirayakan sebagai metode yang “memerdekakan” penelitian, banyak akademisi memperingatkan tentang instrumentalisasinya dalam pembangunan. Sebagai contoh, Kapoor (2005) menyatakan bahwa ketika diadopsi oleh LSM dan lembaga-lembaga pembangunan, PAR sering kali menjadi teknokratis dan kehilangan sisi radikalnya. Cooke dan Kothari (2001) juga berargumen bahwa persyaratan pendanaan dapat mengubah PAR menjadi sebuah kegiatan yang berbasis proyek dan bukannya sebuah proses politik jangka panjang. Terlepas dari klaim kesetaraan, para antropolog menunjukkan bahwa PAR juga dapat mereproduksi hierarki. Peneliti dari luar (bahkan dengan niat partisipatif) masih mungkin untuk mendominasi aspek pembingkaian dan analisis dari pendekatan ini (Briggs, 2005).

Dalam sebuah percakapan di awal proyek dengan seorang teman yang merupakan seorang antropolog sekaligus aktivis, ia menyuarakan sebuah kritik tajam, “Mengapa masyarakat harus menanggung beban dari sebuah proses tambahan ketika mereka sudah menjadi pihak yang dieksploitasi?” Keprihatinannya sangat mengena di hati saya. Saat itu, kami berbicara tentang para pembela lingkungan di tingkat akar rumput yang berjuang untuk melindungi tanah dan air mereka dari industri ekstraktif yang kuat. Mereka adalah komunitas yang sudah terbebani oleh ketidakadilan dan saya malah hendak meminta mereka berpartisipasi dalam proses penelitian.

Pertanyaan-pertanyaan teman saya terus berlanjut, “Bukankah kita yang memiliki privilise dalam dinamika ini? Bukankah kita yang memiliki sumber daya dan kekuatan untuk mendorong perubahan? Mengapa kita meminta mereka untuk melakukan pekerjaan itu?”

Tantangan-tantangan ini memaksa saya untuk menghadapi dilema etis yang melekat pada metode partisipatoris. Apakah FPAR benar-benar merupakan alat untuk pemberdayaan atau hanya sekadar ekstraksi, dalam hal ini ekstraksi waktu dan tenaga mereka?

Seketika itu, mata saya terbuka.

Saya menyadari bahwa proyek ini perlu menolak ekstraksi secara mendasar, tidak hanya secara metodologis, tetapi juga dalam ekonomi pengetahuan itu sendiri. Jika kita tidak secara aktif mendistribusikan kembali sumber daya dan privilise kelembagaan kita kembali ke komunitas-komunitas ini, kita hanya akan meniru dinamika kolonial yang ingin kita lawan, meskipun dengan niat yang lebih baik.

Literatur yang saya baca menawarkan jalan keluar. Davis dan Craven (2023) mengingatkan saya bahwa keilmuan feminis bukan hanya tentang mempelajari komunitas, tetapi juga menempatkan perangkat akademis kita–pendanaan, platform, legitimasi–untuk mendukung perjuangan mereka.

Aktivisme cendekia membawa hal ini lebih jauh lagi. Seperti yang dikatakan oleh Saxton (2015) dan Hale (2006), penelitian yang selaras dengan gerakan sebenarnya membutuhkan para akademisi untuk menggunakan privilise mereka sebagai pengaruh: berbagi dana hibah, membuka akses kelembagaan, dan–yang paling penting–mengikuti, bukan mengarahkan. Ini tentang mengubah cara kerja dunia akademik yang selama ini bersifat ekstraktif: menggunakan dana riset dan platform penerbitan untuk mengangkat dan memperkuat pengetahuan dari akar rumput yang lebih relevan.

Ini menjadi acuan kerangka kerja yang tidak bisa ditawar bagi berjalannya proyek ini. Pertanyaannya tidak lagi soal “bagaimana kita mempelajari ini?”, tetapi “bagaimana kita memastikan keilmuan kita secara material memperkuat perjuangan mereka?” Dengan komitmen tersebut, saya pun memulai.

Mengalihkan Sumber Daya: Dari Ekstraksi ke Solidaritas

Langkah penting berikutnya adalah bertanya: Kepada siapa kita harus mendistribusikan kembali sumber daya ini? Kebutuhan siapa yang harus memandu kerja kita?

Penelitian kami berfokus pada “pembela lingkungan”, sebuah kategori yang luas mencakup para jurnalis yang mempertaruhkan keselamatan mereka, staf OMS yang bekerja terlalu keras, pengacara yang kekurangan dana, dan para aktivis akar rumput yang menghadapi penindasan dengan kekerasan. Kita tidak bisa membuat asumsi mengenai kebutuhan mereka. Hanya dialog lah yang dapat mengungkapkan bagaimana privilise akademis kami dapat benar-benar membantu perjuangan mereka.

Kami mulai dengan mendengarkan. Melalui puluhan wawancara yang kami lakukan di ekosistem pembela lingkungan Indonesia, kami tidak menanyakan data apa yang bisa kami kumpulkan, tetapi dukungan apa yang mereka butuhkan: Pertempuran mana yang membutuhkan dokumentasi? Suara siapa yang secara sistematis dihilangkan? Di mana pendanaan penelitian dapat membuat perbedaan yang paling besar?

Ini bukan sekadar konsultasi. Ini merupakan tindakan sengaja untuk mendistribusikan kontrol.

Kekuatan dari pendekatan ini menjadi jelas pada saat lokakarya kolaboratif pertama kami di tingkat nasional. Ketika para pembela lingkungan mengidentifikasi proyek panas bumi di Nusa Tenggara Timur dan pertambangan nikel di pulau kecil di Sulawesi Tenggara sebagai kasus-kasus prioritas, mereka tidak hanya menyarankan lokasi-lokasi di lapangan, mereka mengarahkan sumber daya kami pada perjuangan-perjuangan yang dapat diperkuat oleh penelitian ini. Mereka memperjelas kriteria mereka: memusatkan perhatian pada masyarakat adat dan pembela tanah adat, memperkuat suara masyarakat pesisir yang berada di garis depan perubahan iklim, dan mengekspos bagaimana proyek-proyek ekstraktif “hijau” melanggengkan kekerasan dengan kedok keberlanjutan.

Upaya adalah sebuah praktik aktivisme-cendekia. Kami bukan hanya mempelajari penindasan, tapi juga membiarkan mereka yang paling terdampak menentukan bagaimana sumber daya institusional dapat digunakan untuk melawannya.

“Mendengarkan” juga mengungkapkan sesuatu yang penting: perlunya penolakan secara etis. Saya memulai dengan keingintahuan intelektual yang tinggi, ingin sekali mendokumentasikan setiap detil dari perjuangan-perjuangan ini. Tetapi, saya belajar, melalui dialog, bahwa keinginan saya untuk mendapatkan “data yang lengkap” dapat dengan mudah menjadi bentuk lain dari ekstraksi. Beberapa pembela lingkungan menyembunyikan informasi, bukan karena ketidakpercayaan, tetapi karena pengungkapan informasi dapat membahayakan kelangsungan hidup mereka.

Para pembela lingkungan yang kami wawancarai di tingkat nasional mengingatkan bahwa ada beberapa data yang berbahaya untuk diungkap. Beberapa metodologi yang awalnya saya pikir menarik untuk dimasukkan ke katalog pilihan metode yang akan kami usulkan kepada calon interlokutor, ternyata berpotensi mendokumentasikan dan mengungkap data-data yang dapat menjadi intel bagi oposisi mereka.

Ini lah yang disebut oleh para ahli sebagai “penolakan etnografis” atau ethnographic refusal: keputusan yang disengaja untuk menyimpan pengetahuan demi melindungi sebuah komunitas (Ortner, 1995). Ini adalah bagian dari perlawanan. Saya terpaksa menghadapi beberapa kebenaran yang sulit: tidak semua cerita bisa saya ceritakan; beberapa data terlalu berbahaya untuk didokumentasikan; dan penelitian tidaklah pernah netral. Faktanya, perusahaan pertambangan secara rutin menggunakan studi akademis untuk membenarkan penggusuran dan ekspansi ekstraktif.

Ini adalah ujian utama bagi komitmen kami untuk mendistribusikan kembali kekuasaan, alih-alih ekstraksi pengetahuan semata. Kami harus mengubah ekspektasi epistemik, dengan mengakui bahwa penelitian yang paling etis terkadang artinya lebih sedikit data, bukan lebih banyak.

Mengutamakan Solidaritas: Praktik Memberi Sebelum Meminta

Komitmen yang sesungguhnya terhadap penelitian nonekstraktif menuntut kita untuk menghentikan kebiasaan yang paling mendarah daging di kalangan akademisi: refleks untuk meminta sebelum memberi. Dilema muncul saat kami mempersiapkan diri untuk kegiatan lapangan pertama kami. Rencana awalnya sangat sederhana: mendatangi masyarakat dan meminta partisipasi mereka dalam penelitian kami. Namun, saya menyadari dengan gelisah bahwa kami akan membuat interaksi pertama kami dengan mereka sebuah permintaan.

Kami tentunya tidak bisa memulai dengan itu.

Wawasan kemudian muncul dari kembali “mendengarkan” dan dari pengalaman teman yang sebelumnya saya sebut di salah satu lokasi studi kasus kami. Tidak seperti peneliti pada umumnya, ia tidak datang dengan tangan kosong; timnya melakukan diseminasi studi, menyajikan temuan-temuannya kepada masyarakat ketimbang mengekstraksinya. Mereka melakukan analisis-analisis hukum, politik dan ekonomi terhadap kasus yang terjadi di lokasi tersebut; sebuah pengetahuan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan bisa disajikan oleh kelompok dengan privilise akademik seperti mereka. Dengan membawa hasil studi itu mereka disambut sebagai sekutu, bukan sebagai penyusup.

Praktik ini menginspirasi kami. Kami beralih untuk mengidentifikasi apa yang bisa kami berikan terlebih dahulu. Tinjauan literatur konteks sosial-politik yang kami rencanakan, kegiatan yang memanfaatkan privilise akademis kami berupa akses institusional dan kemampuan menganalisis, merupakan kesempatan yang sempurna. Pertanyaan pun bergeser dari “Bagaimana kita melakukan analisis ini?” menjadi “Bagaimana kita dapat mengubahnya menjadi sesuatu yang bernilai langsung bagi mereka yang ingin kita ajak bermitra?”

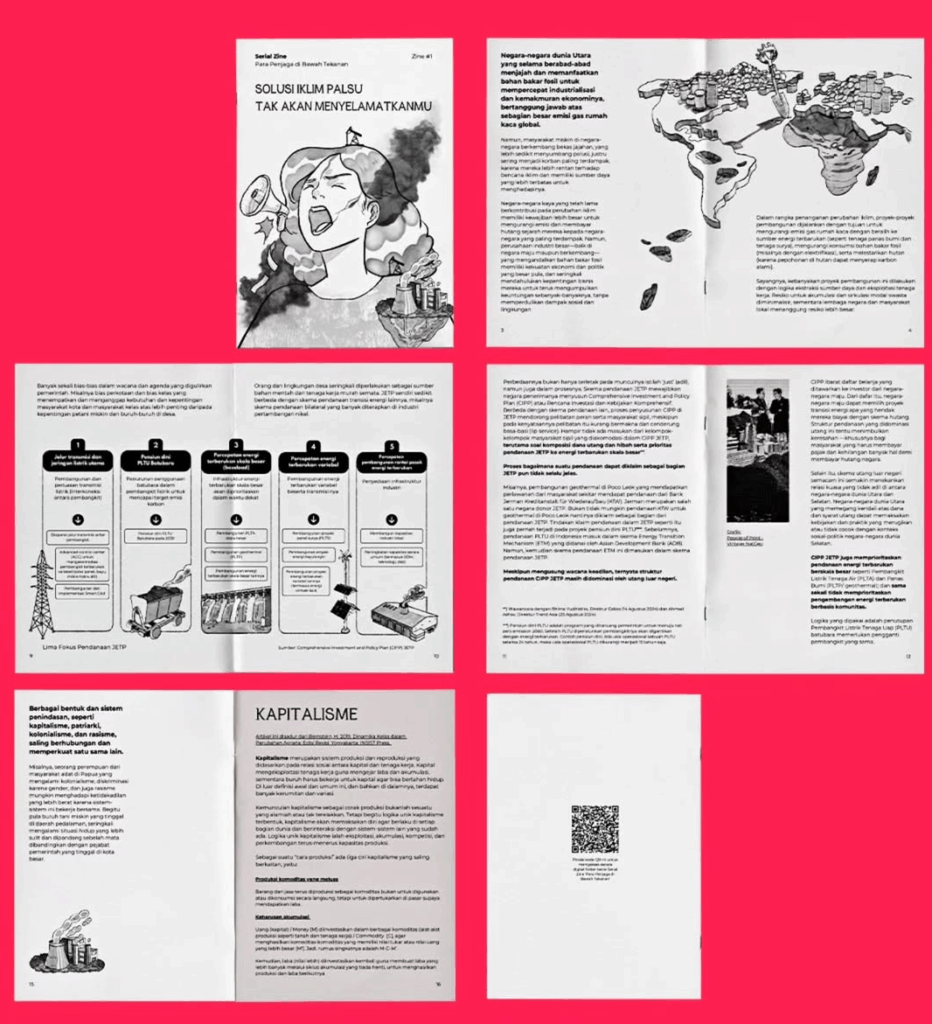

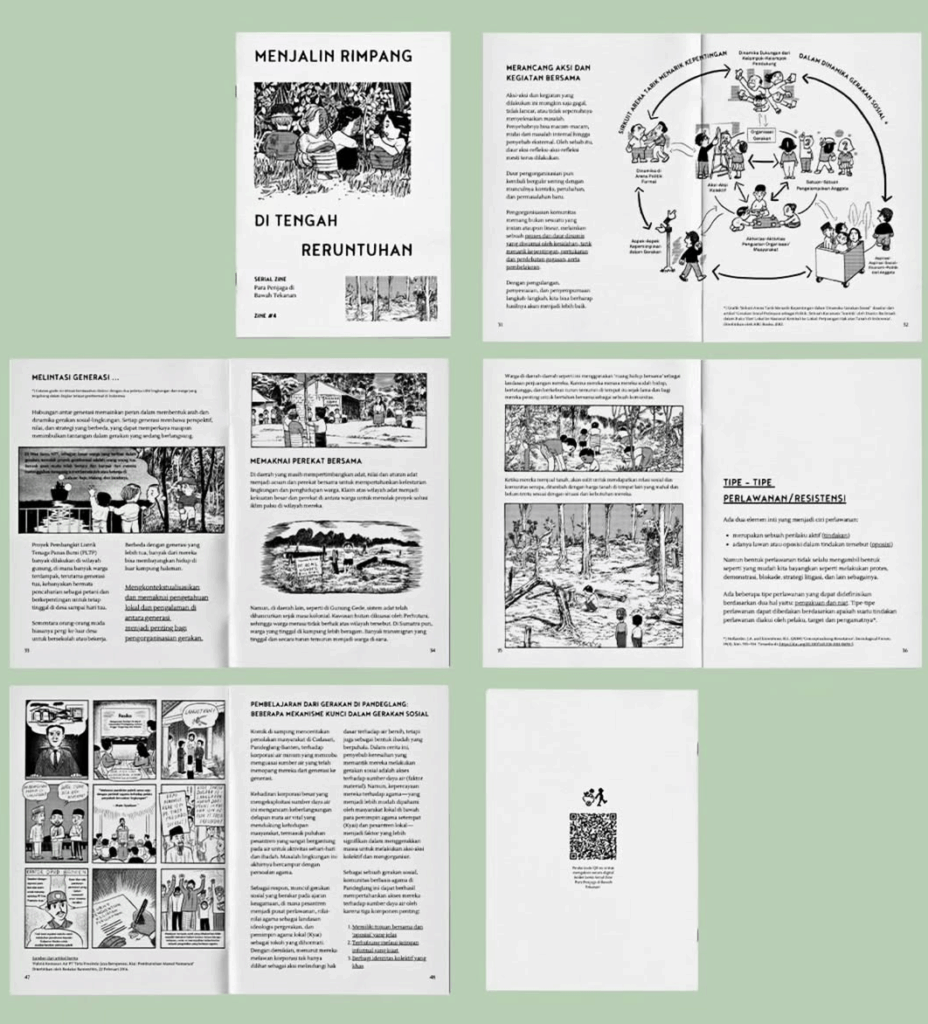

Kami membuat tiga keputusan penting. Pertama, kami merombak jadwal proyek kami, memindahkan analisis tersebut ke awal. Kedua, kami mendesain ulang hasil penelitian: alih-alih membuat laporan akademis, kami membuat zine, sebuah buklet yang kaya akan visual dan diterbitkan secara mandiri untuk tujuan pendidikan populer. Ketiga, kami menyerap biaya yang tidak dianggarkan, meskipun hal tersebut membebani sumber daya kami.

Zine 2: Di sekitar lubang tambang – Dampak buruk kompleks industri nikel dan cerita-cerita perjuangan

Zine 3: Merangkai aksi menghadang panas bumi

Zine 4: Menjalin rimpang di tengah reruntuhan

Penentuan ulang prioritas yang radikal ini hanya mungkin dilakukan karena donor kami mengakui nilai dari metode yang benar-benar partisipatoris. Ketika kami mempresentasikan perubahan ini, menjelaskan bagaimana memberi sebelum meminta akan mengubah hubungan penelitian secara fundamental, mereka menerima gangguan ini sebagai sebuah komitmen etis alih-alih perencanaan yang buruk. Fleksibilitas mereka dalam hal jadwal dan kemauan untuk mempercayai wawasan kami di lapangan menjadi pendukung yang tak terlihat dari pekerjaan ini.

Dampaknya sangat nyata. Ya, manajer proyek kami mungkin merasa kewalahan saat kami harus mengubah Gantt chart yang telah dibuat dengan hati-hati di awal proyek. Kami tertinggal dari jadwal. Namun, ini adalah harga yang harus dibayar untuk menjalankan apa yang kami yakini.

Zine ini tidak sekadar membuat informasi lebih mudah diakses. Isinya menunjukkan sikap kami secara eksplisit, menyelaraskan diri dengan narasi masyarakat, mengungkap ketidakseimbangan kekuasaan, dan memvalidasi perlawanan. Tidak seperti hasil penelitian yang “netral”, zine ini menjadi sebuah pernyataan solidaritas yang nyata.

Pekerjaan Terus Berlanjut: Refleksivitas sebagai Praktik yang Berkelanjutan

Kami melanjutkan kegiatan FPAR, tetapi pekerjaan untuk merespon kebutuhan dan mendistribusikan sumber daya tidak pernah berhenti. Setelah delapan belas bulan berjalan, apa yang dimulai sebagai proyek penelitian telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih dinamis.

Program peningkatan kapasitas yang tidak direncanakan menjadi kesempatan kami berikutnya untuk memberikan sesuatu yang berarti. Saat kami menyadari bahwa kami harus memberikan pelatihan mengenai cara melakukan penelitian kepada mereka, kami juga bertanya, “Keterampilan apa lagi yang dapat memperkuat perjuangan Anda?” jawaban mereka adalah: literasi, strategi media sosial, studi agraria, ekonomi restoratif, dan resolusi konflik. Meskipun “kewajiban” kami hanya memberikan pelatihan mengenai penelitian, namun kami melihat kesempatan untuk merespon kebutuhan mereka di luar itu. Kami juga menyesuaikan format pelatihan menjadi kursus digital untuk membuat sumber daya ini mudah diakses, memperkecil biaya, dan mengadakan materi yang bertahan lama dan dapat digunakan kembali.

Di sini lah privilese kami dapat memberikan dampak yang paling besar, yakni dengan kurasi dan penyampaian pengetahuan yang dapat digunakan oleh masyarakat dengan cara mereka sendiri. Meskipun konektivitas masih menjadi tantangan di daerah terpencil, program ini berhasil menjangkau para interlokutor kami. Kami menindaklanjuti dengan kunjungan lapangan kedua untuk mendukung penyempurnaan desain penelitian yang dipimpin oleh masyarakat, pengembangan instrumen, dan uji coba.

Sekarang, melihat tim peneliti lokal melakukan pengumpulan data secara mandiri menggunakan instrumen yang mereka rancang sendiri, saya merasa visi awal kami mulai terwujud. Kursus digital yang kami buat bukan hanya sebuah “luaran”, kursus ini menjadi bukti nyata dari apa yang seharusnya menjadi aktivisme cendekiawan: privilise institusional yang diubah menjadi alat bantu masyarakat.

Saat mempersiapkan lokakarya analisis data yang akan kami lakukan di waktu dekat, saya diingatkan bahwa penelitian partisipatoris yang sesungguhnya bukanlah sebuah metode yang kita jalankan, melainkan sebuah komitmen yang terus diperbaharui. Setiap lembar kerja, setiap modul pelatihan, dan setiap jadwal yang diubah adalah kesempatan lain untuk bertanya: Bagaimana sumber daya kami dapat bermanfaat bagi Anda hari ini?

*Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan saya di Dala Institute yang terlibat dalam proyek GUP dan terima kasih secara khusus kepada mitra-mitra sejawat kami Jeydah Marie Cawed (LRC) dan Atinna Rizqiana (CELIOS).

Referensi:

Briggs, J. (2005) ‘The use of indigenous knowledge in development: problems and challenges’, Progress in Development Studies, 5(2), pp. 99–114. Available at: https://doi.org/10.1191/1464993405ps105oa.

Cooke, B. and Kothari, U. (2001) Participation: The New Tyranny? London: Zed Books.

Davis, D.-A. and Craven, C. (2023) Feminist ethnography: thinking through methodologies, challenges, and possibilities. Second edition. Lanham: Rowman & Littlefield.

Hale, C.R. (2019) Engaging Contradictions: Theory, Politics, and Methods of Activist Scholarship. University of California Press. Available at: https://doi.org/10.1525/9780520916173.

Kapoor, I. (2005) ‘Participatory Development, Complicity and Desire’, Third World Quarterly, 26(8), pp. 1203–1220.

Ortner, S.B. (1995) ‘Resistance and the Problem of Ethnographic Refusal’, Comparative Studies in Society and History, 37(1), pp. 173–193. Available at: https://doi.org/10.1017/S0010417500019587.

Saxton, D. (2015) ‘Ethnographic movement methods: anthropology takes on the pesticide industry’, Journal of Political Ecology, 22(1). Available at: https://doi.org/10.2458/v22i1.21114.